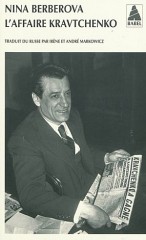

1947. J’ai choisi la liberté de Kravtchenko paraît en traduction française. Le 13 novembre, un certain Sim Thomas signe dans l’hebdomadaire procommuniste Les Lettres françaises un article charge contre ce livre et son auteur, qui porte immédiatement plainte en diffamation. Nina Berberova a raconté dans sa belle autobiographie C’est moi qui souligne comment, pour vivre, elle vendait alors ses livres et écrivait dans La pensée russe, un hebdomadaire parisien. En 1949, elle y a rendu compte du procès, dont elle a suivi du 24 janvier au 22 mars les vingt-cinq audiences, sur les bancs de la presse.

Dans L’affaire Kravtchenko (1990), elle relate jour après jour ce procès retentissant autour d’un livre à succès, traduit en vingt-deux langues. Victor Kravtchenko, membre d’une commission soviétique d’achats aux Etats-Unis en 1943, avait décidé de ne pas retourner en URSS. Il expose dans J’ai choisi la liberté les raisons de sa rupture avec Moscou et décrit la vie en URSS, révélant l’existence de camps de concentration dont beaucoup ignoraient ou niaient l’existence. Berberova confie qu’entendre de ses propres oreilles un ancien ministre, un grand savant, un professeur de la Sorbonne ou un écrivain célèbre « prêter serment, puis affirmer qu’il n’y avait pas et n’y avait jamais eu de camps de concentration en URSS » a produit sur elle « une des impressions les plus fortes » de sa vie.

Sur le banc des accusés, en l’absence de Sim Thomas introuvable et sans doute inexistant, le rédacteur en chef des Lettres françaises, Claude Morgan, un écrivain, et un rédacteur de la revue qui avait continué la campagne injurieuse contre Kravtchenko, André Wurmser. Vu l’affluence, la dix-septième chambre correctionnelle de la Seine est transférée dans les locaux de la dixième, qui peut accueillir près de trois cents personnes. Le président Durkheim mène les débats. Kravtchenko est accompagné d’un interprète et de deux avocats, Me Georges Izard et Me Gilbert Heiszmann. Lors de l’appel des témoins, Les Lettres françaises peuvent compter sur le soutien de personnalités françaises comme Joliot-Curie, Vercors, Jean Cassou, entre autres, et de témoins soviétiques pas encore arrivés. « Puis arrive un groupe d’un genre tout différent : visages fatigués, manteaux râpés, petits fichus. Ils sont de la nouvelle vague de l’émigration, ceux qui, comme Kravtchenko, ont choisi la liberté – des transfuges que celui-ci a fait venir d’Allemagne pour le procès. »

Le président rappelle pour commencer que « ce n’est pas Kravtchenko qui doit prouver que son livre dit vrai », mais aux accusés de prouver qu’il ment. Dans sa déclaration initiale, Kravtchenko affirme que l’Amérique lui a sauvé la vie et traite les communistes français de « valets du Kremlin ». Il insiste sur la distinction à faire

entre le régime soviétique et le peuple russe, qui souffre : « la Russie, elle, vivra éternellement. » Morgan, pour sa part, évoque la Résistance, tandis que Wurmser conteste que Kravtchenko soit l’auteur du livre, qu’il aurait tout au plus traduit de l’américain - « Il est l’ennemi de son pays, et donc du nôtre. Tout anticommuniste est un antifrançais. »

Les témoins de la défense critiquent le livre de Kravtchenko : Vercors y voit « l’esprit de Vichy », le professeur Jean Baby n’y trouve pas « l’esprit russe » et conteste les dix millions de prisonniers du régime soviétique. L’avocat des Lettres françaises prétend que derrière Kravtchenko se trouvent les services de renseignement américains. A l’appui de Kravtchenko, Moynet, un héros aviateur qui a vécu en Russie, atteste qu’il y est interdit d’écouter les radios étrangères et qu’il y a vu « les souffrances du peuple russe ». Un ingénieur franco-russe décrit les déportations et les camps de travail. Olga Martchenko bouleverse la salle entière en racontant comment les paysans désignés comme « koulaks » ont été jetés hors de chez eux. A chaque fois, les avocats des Lettres françaises interrogent les témoins sur les circonstances de leur arrivée en Allemagne, sur la langue dans laquelle ils ont lu le livre de Kravtchenko, cherchant à les déstabiliser. Lors du témoignage d’un ingénieur torturé par le NKVD, la défense s’étonne et chicane jusqu’à déclencher la colère de Kravtchenko : « Vous pensez qu’il est un traître ? Mais c’est vous, le traître, pas lui ! »

Audience après audience, la réalité du régime totalitaire est de plus en plus étayée : collectivisation forcée, arrestations, procès arbitraires. Les témoins de Kravtchenko saluent son courage à parler des souffrances du peuple russe alors que « personne ne veut le savoir ». Margarete Buber-Neumann, rescapée de Ravensbrück, donne un témoignage qui, selon Berberova, « vaut à lui seul dix ans de propagande anticommuniste. » Pour la défense, toutes les atrocités évoquées sont des inventions. Elle s’attaque aussi à la personne de Kravtchenko, conteste sa carrière professionnelle, nie qu’il ait jamais occupé un poste à responsabilités. Il y répond point par point. Garaudy, appelé à la barre, l’accuse d’avoir déclaré qu’on vivait mieux

sous le tsarisme, Kravtchenko confirme : il y avait alors des milliers de gens en prison, et après des millions !

La contestation du manuscrit fait aussi l’objet de nombreuses joutes verbales, compliquées par les erreurs de traduction. Dans le public, en mars 1949, on peut voir Sartre, Beauvoir, Koestler, Elsa Triolet. C’est « le plus grand procès en diffamation jamais intenté devant un tribunal français ». La plaidoirie finale de Me Izard, écrit Nina Berberova, est magnifique, « un discours historique ». Pour la défense, tout cela est de la propagande antisoviétique ; même Mme Buber-Neumann est traitée d’épouse de « renégat », à quoi Me Izard réplique : « elle aussi, elle entrera dans l’Histoire, et elle aussi, elle restera inoubliable » – « Nous voyons se réunir sous nos yeux en un seul bloc de granit les forces de la haine, de la méchanceté et de la calomnie. »

Le 4 avril, Les Lettres françaises sont condamnées. Le tribunal se déclare cependant incompétent quant à juger du régime soviétique. En appel (novembre 1949), les avocats des Lettres françaises répètent leurs arguments devant une salle désertée par le public et par la presse. Sim Tomas reste invisible. Me Izard dénonce une « Lettre ouverte à Mlle Izard », où il est dit à sa fille que son père est un « ennemi du peuple » et un « partisan de la guerre ». Entretemps Cassou et Vercors ont changé de point de vue, des « traîtres » selon le journal L’Humanité. Kravtchenko gagne aussi ce second procès, dont il rendra compte dans un nouveau livre, Le Serpent et l’Epée (1950), sans succès. Installé en Amérique du Sud, il se suicidera à New York, à l’hôtel Plaza, en 1966, vraisemblablement après une grosse perte au jeu.

Quand en 1962 parut Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne, Berberova s’attendait aux réactions de l’un ou l’autre des illustres témoins de la défense, « mais

il n’en fut rien. » « Quarante ans plus tard, écrit Hubert Nyssen dans l’avant-propos, glasnost oblige, nous lisons ce document sans étonnement peut-être, mais avec un effroi considérable. C’est cela l’effet Berberova : la rigueur du compte rendu, l’acuité du regard, la nécessité de la justice et l’efficacité du style. » Une terrible leçon sur l’aveuglement idéologique.